探究から研究へ

2026年4月、北里大学附属順天中学校・高等学校が誕生

順天中学校・高等学校

2022年から高校の学習指導要領に探究学習が加わり、思考力・判断力・表現力を育成するバランスの取れた教育が重視されるようになった。それ以前から積極的に探究活動を行っている順天では、理数探究型、英語探究型、総合探究型の3種類を用意。なかでも、理数探究型と英語探究型の探究活動はより深く、発展的な取り組みが多い。同校の探究活動について、教育支援センター長の片倉敦先生と7人の生徒に話を聞いた。

「英知をもって国際社会で活躍する人材の育成」を教育理念に、グローバルな探究活動を積極的に推進してきた順天。2026年4月より、医療・生命科学の総合大学である北里大学の系列校となり、北里大学附属順天中学校・高等学校に校名を変更する。系列校化に向けて、教育支援センター長の片倉敦先生がこう話す。

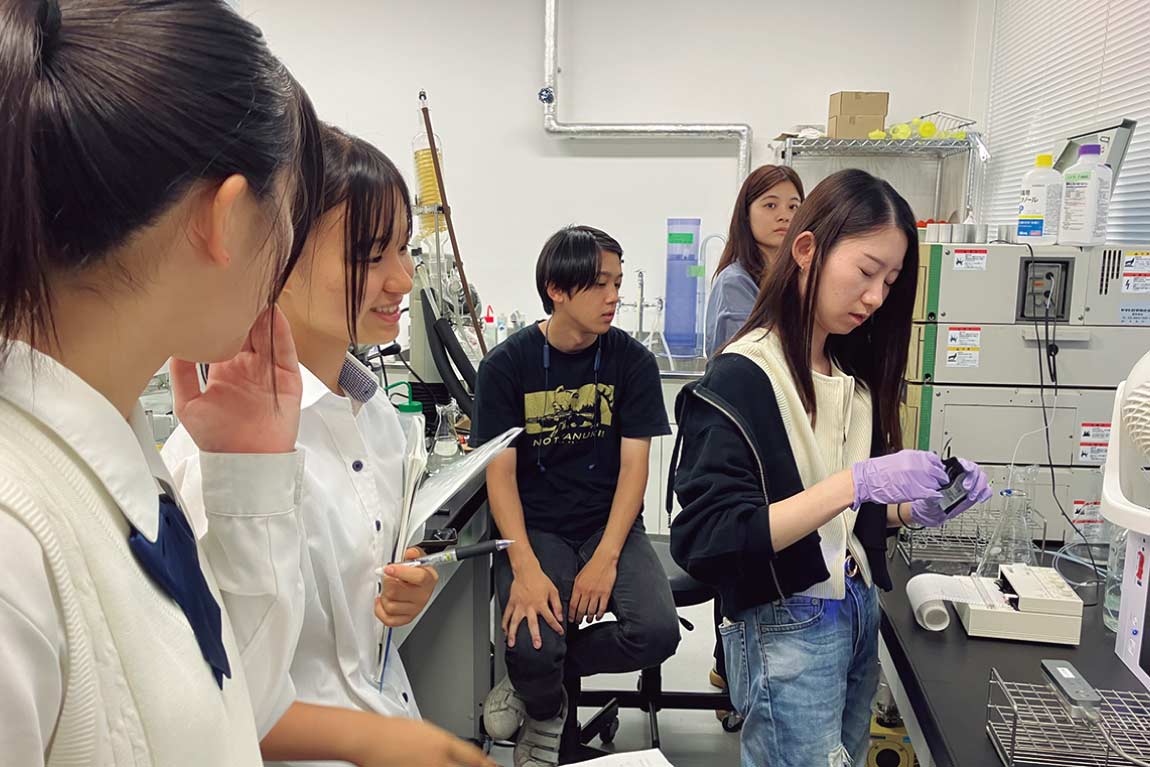

「大学は研究者目線を重視しており、高校にはない視点を持っています。すでに、北里大学とは高大連携で様々なプログラムが進んでいますが、大学のアドバイスを受けて探究活動が飛躍的に進むケースもみられます。視点が異なる高校と大学が融合し、大学の専門知識や設備をこれまで以上に活用できるようになることで、探究活動がさらに発展していくと期待しています」

北里大学との連携がさらに活発になることで、技術的・金銭的に実現困難だった実験や研究も可能になる。理想的な環境に近づくことで、生徒の探究への意欲も高まりそうだ。

テーマを自由に選べる理数探究

中学では理科・社会科を中心にフィールドワークを取り入れた探究型授業を実践。高1から将来の進路を見据えた「理数探究系」「英語探究系」「総合探究系」の3系統の探究活動がスタートする。中学の基礎探究を含めて、高2まで探究学習を積み上げていくカリキュラムが特徴だ。なかでも、自由度が高いのが「理数探究系」だ。理科・S探究マネージャーの亀田麻記子先生がこう話す。

「通常の授業では、答えがあることを中心に勉強しますが、探究活動では答えがないテーマに取り組みます。なかでも、理数探究は未知のもの、誰も知らなかったことなどを明らかにしていく内容が多くなります。生徒自身がテーマを設定するので、できるかな?とドキドキすることもありますが、探究活動を通じて、自分で考えてテーマを選ぶ主体性や、自分の考えを発表する力、最後までやり抜く力を磨いてほしいと思います」

探究活動では、高1でテーマを決定し、2年間かけて実験や実習を進めていく。トライ&エラーを繰り返す探究のサイクルで多くのことを学び、その集大成として論文執筆や研究発表を行う。

外部コンテストにも積極的に挑戦し、数々の賞を受賞している。最近では、国際大会グローバルリンク・クイーンズランド2024で世界2位を受賞。また、筑波大学主催の「科学の芽賞」では最優秀賞と努力賞。日本環境化学会が主催する、高校生の環境保全につながる研究活動を表彰する高校環境化学賞では優秀ポスター賞と奨励賞。日本生理学会APPW2025では最優秀賞と優秀賞を受賞した。

また、秋のグローバルウィークには、大学教授やジャーナリスト、起業家、卒業生など80人以上が文系・理系の幅広い分野についてワークショップを行う。専門家と情報を共有することで、探究活動を深める機会になっている。

系列校になるにあたって、26年度から理数・英語・総合の3つの探究系統に、北里大学への内部進学や医療・生命系学部を目指す「北里探究系」が加わることになる。北里探究系では、大学との高大連携をさらに深めた探究活動を行う予定だ。この系統を選択した生徒は、学業成績が基準に達していれば北里大学の全学部・学科に内部進学が可能。高3で大学の単位を一部取得するAPプログラムも導入予定だ。片倉先生が言う。

「これまで、約8割の生徒が一般選抜で大学に進学していましたが、将来的に北里大への内部進学と、総合型選抜などの年内入試、一般選抜の割合が各3分の1程度になるとみています。生徒の選択肢を広げるために新しい形の高大連携を見出し、日本の教育を変えていきたいと思います」

不忍池泥プロジェクト

不忍池泥プロジェクトは、グローバルウィークをきっかけに誕生したプログラムです。北里大学獣医学部グリーン環境創成科学科と連携し、湖沼の富栄養化問題や肥料不足問題などグローバルな課題に挑戦。不忍池の泥を有効活用して植物を育てる実験や、植物の成長を促進する微生物を育てる培地づくりなどに取り組んでいます。

―探究活動の魅力や今後の目標について。

古舘 採取した泥を乾かして成分を分析したり、土壌の養分を測定したり。自分たちでスケジュールを組み立てながら探究を進めており、計画通りにいかないこともありますが、やりがいがあります。今進めている内容に加えて、空気を含ませたナノバブル水を植物に撒いて成長を促進する実験にも興味があり、余裕があったら取り組みたいです。

寺門 探究では、授業で学習しない内容も多いので、大学の先生に質問したり、本で調べたりすることで、自分なりに知識を身につけています。今は不忍池の泥に限定していますが、他の地域の泥だと違いが出るのかどうか、探究活動をさらに発展させていきたいです。

矢島 私たちの探究テーマは、肥料が不足してきているという世界的な課題を解決するアプローチになるので、やりがいがあります。大学に器具を貸してもらって泥を採取するのは楽しく、いい体験になりました。これから、探究の成果をきちんと自分の言葉にできるように頑張りたいと思います。

加藤 難しい工程を何回も積み重ねて、正しい結果が出たときはすごく達成感がありました。今は高2を中心にプロジェクトを進めており、高1の自分たちは学ぶことが多いですが、高2になったときに後輩を引っ張っていけるように、知識を蓄え、探究の成果を出していきたいです。

―順天に入学した理由や学校の魅力について。

古舘 理数探究が面白そうだと思い、入学しました。順天の理数探究はいろんなジャンルがあり、興味があることに自由に取り組めます。自分が好きなことをテーマに選べるので楽しいですし、理科実験室に機材が揃っているのもありがたいです。

寺門 私も、興味があることに一から挑戦できる理数探究に魅力を感じて順天を選びました。先生がいろんな相談に乗ってくれますし、サポートが手厚いところが魅力です。授業が難しいと感じることもありますが、好きだから頑張ろうと思える雰囲気があります。

矢島 先生たちのアドバイスを受けながら、自分がやりたいことに取り組めるのが大きな魅力です。不忍池泥プロジェクトでは獣医学部の先生に協力してもらっており、将来、獣医学など自然に関わる分野について学びたいので、とても勉強になります。

加藤 中学のときダンス部に所属しており、理数系にも興味があったので、ダンス部が活発で理数探究がある順天に入学しました。順天は授業のレベルが高いので、しっかり勉強しなければなりませんが、授業の一つひとつが楽しいです。自分で積極的に取り組める人にはお勧めの学校です。

内藤 教科書に載っていることを学ぶのではなく、自分が知りたいことを学び、やりたいことができるところが面白いです。学術的に高いレベルの実験を行うのは難しかったですが、何度も挑戦することで実験の精度が上がっていき、深く考える力も身につきました。

―順天の魅力は。

内藤 順天は、生徒がやりたいことを柔軟に受けとめてくれる学校なので、先生に積極的に相談すればいろんなことに挑戦できると思います。探究活動では生物の先生に指導してもらいました。とても良い先生で、この学校に入ってよかったと思いました。

取材日:2025.9.10