文学作品を通して

多角的で柔軟な思考力を深める

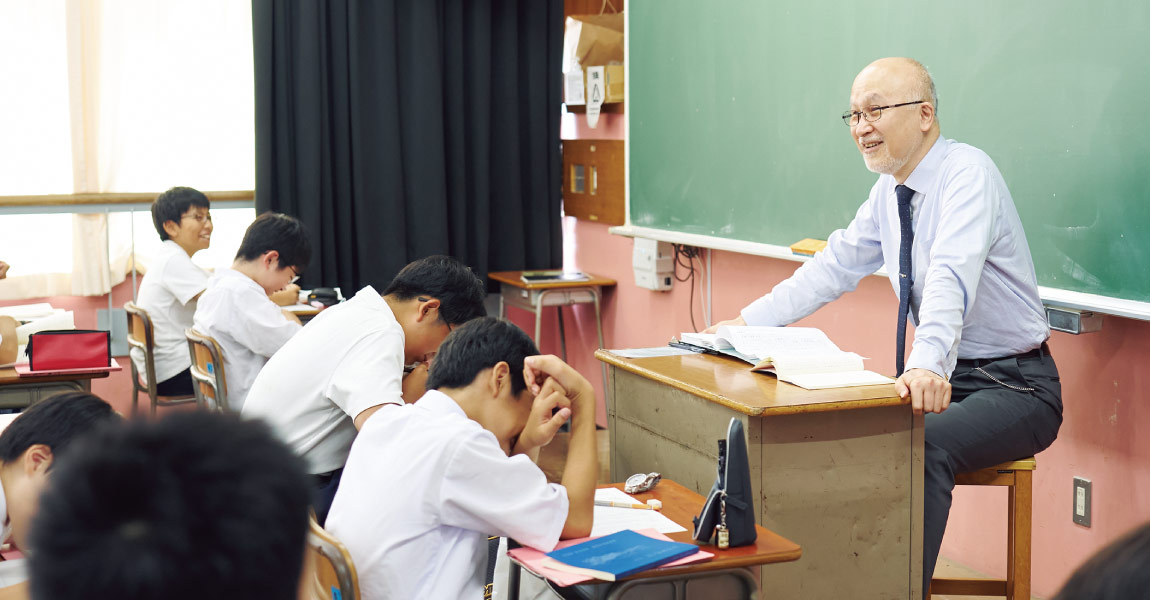

駒場東邦中学校・高等学校

豊かな知性と人間性を育む教育を行う駒場東邦中学校・高等学校。自由闊達な校風で、生徒の知的好奇心を刺激する数々の取り組みがある。授業では6年一貫の独自のカリキュラムを編成。同校の小家一彦校長も教壇に立っている。今回、小家先生が担当する中1の国語の授業を見学した。授業からみえてきた国語教育の特色とは―。

駒場東邦の国語教育は、生徒が自分で考えることに重きを置く授業スタイルが特徴だ。例えば、現代文では課題作品を読み、その内容を研究して意見を発表する授業を数多く実施。クラスメートと意見を交わしながら考察を深める中で、作品を深く読み解く力や発表する力を磨いている。

授業で扱う素材は担当教員が決めている。教員の個性が表れるところで、独自のテキストやプリントを使用する授業も多い。

小家一彦先生が担当する中1の授業では、1年を通して宮沢賢治の作品に取り組んでいる。授業では、先生が編集し、注釈を加えたオリジナルテキスト「宮沢賢治入門・改訂版」を使用。宮沢賢治の作品を取り上げている理由について、小家先生がこう説明する。

「童話作家であり、科学者でもあった宮沢賢治の作品は奥深く、考えれば考えるほどさらなる謎が出てくる謎解きの要素がありますし、示唆に富んだものも多い。科学的精神を鍛えるという本校の教育目標にも通じるところがあります」

小家先生は、1つの作品につき計5時間の授業を実施。9月の作品は「オツベルと象」だ。権力を持った強欲なオツベルが、象をだまして過酷な労働を強いたことで、最後に報いを受ける物語だ。

作品を理解し、作者の意図や文脈を読み解いていくために、授業では自分の考えを記述する時間を多く設けている。1時間目の最初に小家先生が朗読した後、第一印象や気になるフレーズを生徒が自由に抜き出し、自分の考えを言葉で表現する。1時間目の授業を踏まえて、2時間目は提示されたテーマについて自分の意見を書き、他の人の考えを聞きながら、考察をまとめていく。

生徒たちが自由に意見を交わし合う国語の授業

見学した2時間目の学習テーマは、「作品の冒頭で、語り手がオツベルを褒めているのはなぜか?」。

「随所にオツベルを褒める場面があるので、他の部分からもなぜか考えてみよう」など、小家先生のアドバイスを聞きながら最初の5分間で生徒自身が思ったことを記述し、その後意見を発表し合った。

褒める表現の裏に批判や皮肉があると読み取った生徒からは、「最終的に象にやられてしまう結末を踏まえた皮肉を表している」「人間が自然を支配できると思いこんでいることの滑稽さ、愚かさが表れている」などの意見が上がった。

「真正面から批判しないで、皮肉という形で表現しているのはなぜか?」と、小家先生からさらなる問いが投げかけられると、「権力者を批判しづらいから」「関係者だから」など、多くの生徒が積極的に意見を交わし合った。小家先生が言う。

「正解がなく、さまざまな思考を巡らせることができるのが小説の魅力です。ただ、多くの生徒は道徳的な視点にとらわれてしまう傾向があります。『オツベルと象』は、〝自然を大切に”などの教訓的な読み方もできますが、作者が道徳的なことを言いたいのであれば、評論にしたほうが手っ取り早く伝わります。それでは言い切れないところがあるから、文学作品で表現しているのです。生徒の発想が凝り固まっていると感じることもありますが、揺さぶるように声をかけ続けると、思考が広がっていく様子がみられます」

今回の授業では、「語り手がオツベルに嫉妬している」「オツベルがしたことは資本主義の原理原則から考えると悪いことではない」という意見も上がった。

「これらは出色の発言でした。それぞれが柔軟に思考できた結果でしょう。そういう生徒の自由な発想を引き出していきたい」と小家先生。

5時間目には、気に入った場面を挿し絵にし、200字の感想を書くという。国語の授業で絵を描くのはめずらしい取り組みだ。

「ストーリーの一場面を形作る要素を捉えて絵で表現し、内容を再確認します。計5時間の授業を繰り返すことで、自分で考えることが当たり前にできるようになってほしいと思います」(小家先生)

世の中を正確に捉える文学作品で、柔軟な思考力を養う

現代文で扱う内容は、小説以外にも随筆や詩歌、論説、評論などさまざまなジャンルがある。ただ、最近は文章を正確に読み取れない若者が増え、正確さが求められる「実用的な文章(実用国語)」が重視されるようになっている。25年度から、大学入学共通テストの国語に実用的な文章の大問が追加されたことも記憶に新しい。今の国語教育について、小家先生がこう指摘する。

「実用国語を重視する風潮には、少し危機感があります。世の中とは読み解けるものだと若者が勘違いしてしまう可能性があるからです。社会には課題が山積みで、一つの問題について考えると、また次の問題が出てくる。さらに考えると、また問題が出てくるというように、考えても考えても、きりがありません。そんな世の中を正確に捉えるためには、考え続ける必要がある。逆説的ではありますが、割り切れないものを表現している文学作品こそ、今の世の中を正確に表わしていると私は考えています」

文学作品に描かれている人間の諸相を読み取りながら、多角的に考える力を養っていく小家先生の授業は、探究的な学びにもつながっている。小家先生が言う。

「本校は創立以来、すべての教科で探究的な学びを重視しています。本物に触れて、自らの感受性を磨き、思考力やプレゼン力を鍛えていくのが探究の目指すところです。学ぶこと、すなわち探究なので、これからも愚直に実践していきたいと思います」

取材日:2025.9.9